����w���|�[�g�G

�w���㌾��_�\�\�V���[���@�t���C�g�@�E�B�g�Q���V���^�C���x���쌒��E�R�c�L���^�V�j��

��ǂ�ŁB

�@

�@

�n�W���j

���ҁi�����j�������̒��ŕ\�����Ă���̂̓e�N�X�g�̍ēǂ�ʂ��Ă�����E�\�z���Ă������ƁA�ǂ݂��������Ă������Ƃł��B�ƂȂ�A�i���̖{�ɂق�Ƃ��ɒ����ɂȂ�̂Ȃ�j���������ɏ�����Ă��邱�Ƃ������ʂ��悤�ȃ��|�[�g�̏������͑S�������Đ��Y�I�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�搶�́u�v�������v�Ƌ��܂�������A�������ł�����蒉���ɂ�����s�������Ǝv���܂����A���w���Ȃ��畨�����Ƃ�����������Ƃ��܂��ẮA�Ȃɂ����������h�����~�����̂ł���܂��B�s�ю҂̎��́A�m���E�v�l�̍s���͂��ʓ_�́A���ɂ��e�͂��B

�{��B

�܂��̓\�V���[�����@���ɂ��āA�u�V�X�e���E�\���Ƃ��Ă̌���v���L���_�I�Ȏ��_����݂Ă����܂��B

�\�V���[���͌���w�̐��E�݂̂Ȃ炸�A���̗l�X�Ȋw�╪��ɉe����^�����X�C�X�̌���w�҂ł��B�ނ̉������������̂��B�ꌾ�Ō����A���L���_�I�Ȏ��_��������A�Ƃ����_�ł��B�����

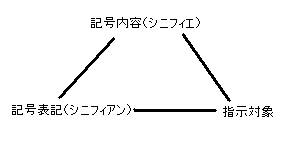

�u���ɁA�����l�Ԃ́u�Ӗ����ɂȂ������́v�A���Ȃ킿�L�������F�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������ƁB�����đ��ɁA�L���Ƃ͂��ꎩ�g�̂Ȃ��ɈӖ��������Ă���̂ł͂Ȃ��A������Ƃ�܂����̋L�������Ƃ́��W�̃l�b�g���[�N���A���Ȃ킿�V�X�e���̂Ȃ��ł����Ӗ����������Ȃ��Ƃ������ƁB�܂�A�L���Ƃ́A���̂ł͂Ȃ��A�W�I�E���ΓI�ȑ��݂ł���Ƃ������Ɓv�i���Q�Q�j

�������Ă��܂��B

�@�܂��A�L���Ƃ�����ɂ��čl���Ă����܂��傤�B

�u�����⌾�t�������L���ł͂Ȃ��B�܂��A���H�W�����ʐM���A���w���⏤�i�̃u�����h�E�}�[�N�Ƃ������l�H�I�ȁu���邵�v�������L���Ȃ̂ł͂Ȃ��B���Ȃ����ڂɂ����ɂ�����̂̂��ׂāA���Ȃ����l������z�������肷����̂̂��ׂāA�v����ɂ��Ȃ��ɂƂ��ā��Ӗ����������ׂĂ̂��̂��L���Ȃ̂��B�v�i���Q�O�j

�Ⴆ�ΐM���@���ɂȂ�A���Ȃ��́u�킽���Ă��悢�v�Ƃ������Ӗ����ɂ����Ƃ�A���f�������킽��B�́X�̓��{�ł́A�D���Ȑl�����Ɍ����A���̐l�͎�����z���Ă���Ă���Ƃ������Ӗ����ł������炵���i�o���͕s���j�B�Ȃ�Ƃ��s���̂����n�i�V���B

���āA��L�������|�C���g�g�����͋L�������F�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��h�ɖ߂�ƁA����͂܂�A�������͉��炩�̋L���ɑ�����ہA���炩���������{���Ƃ��������ł̂݁��Ӗ����������Ă���ɉ߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B����́u�Ȃ�Ƃ��s���̂����n�i�V�v�����������Ǘ�ɋ�����A�܂����Ȃ��́u��D���Ȃ`����̖����݂�v�Ƃ����L���ɏo���킷�B�����ŁA�Ñ�l�̂��Ȃ��͂�����u�`����͂ڂ���z���Ă���Ă���v�Ƃ������Ӗ�������������̂ł��B

�@���āA����ł͑��|�C���g�g�L���͑��̋L���Ƃ́��W�̃l�b�g���[�N���A���Ȃ킿�V�X�e���̂Ȃ��ł����Ӗ����������Ȃ��h�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B�Ⴆ�u���v�Ƃ�����́A�������Ӗ�������ł��傤���B���[��A�����u�����ƕԎ��ɍ���B�����������A����́u�n�v�ł͂Ȃ��u�r�v�ł͂Ȃ��u�R�r�v�ł͂Ȃ����́A�Ƃ����������A�܂葼�̋L�����ے��ɂ���Ă����������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����������A�u���v�Ƃ�����́��������݂��̂��̂ƕs��I�Ɍ��т��Ă���̂ł͂Ȃ��A�����܂ő��̋L���̔ے�A�܂�V�X�e�����ɂ����邻���Ƃ̍��قɂ���Ă���Ƃ������Ƃł��B���������ꂼ��̋L�������ӓI�ł���B�u���v�����������Ӗ�����Ƃ������Ƃɂ͉��̍����������A���̋L���ɂ��Ă����ꂪ������A�����Č���Ƃ͂��̂悤�Ȗ��������̏�ɐ������Ă���̂ł��B

�@���̂��������������ςł����A������̃|�C���g��ʂ��ă\�V���[�������݂Ă���̂́A�P�X���I�̔�r�E���j����w���O��Ƃ��Ă������ꁁ�����Ƃ����ϓ_��O��I�ɔᔻ���A����ɂ͂����Ȃ���̂��^�����Ă͂��炸�A���ׂĂ����_�i�u����́v�A���m�ɂ́u��������v�̎��_�i���j�j�ł���Ƃ������݁��F���_��W�J���邱�Ƃł��B�ވȍ~�A�܂��Ɋw��̊_�����z���āA�\����`���A�L���_���A�\����`�I���_���͂��A���_���͓I�L���_���Ɂi�E�E�E�B�j���W���Ă����̂ł����A���̕ӂ̗�����A�ڂ��ڂ��A�݂Ă������Ƃɂ��܂��傤�B

�@�i���F�u��̂͋L�������F�������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ́u��͍̂��ق����F�������Ȃ��v�Ƃ������ƂƓ����ł��邪�A����͎�̂����Ӗ����𗹉�����Ƃ����̌���O��Ƃ��Ă���B�܂�\�V���[���́u����́v�́A���ۂɂ͔��b�̎�̂ł͂Ȃ��A���l�̌��t�́��Ӗ����𗹉����悤�Ƃ����́A���Ȃ킿�u��������v�ł���B�j

�@�\�V���[������o�����L���ȍl�����̂ЂƂɁu�������v�u�ʎ����v�Ƃ������̂�����܂��B�����������A�u�����ԁv�Ƃ͌���̃V�X�e���Ƃ��Ă̐ÓI�i�X�^�e�B�b�N�j�ȖʁA�u�ʎ��ԁv�Ƃ͌��ꂪ���j��ʂ��ĕω����Ă����Ƃ����Ӗ��ł̓��I�i�_�C�i�~�b�N�j�Ȗʂ����ꂼ��w���Ă��܂��B

�@�u�����ԁv�ɂ��āA����������̓I�ɂ����܂��傤�B���Ȃ����킽���Ƙb���ł���̂́A�킽������������V�X�e���𗝉����A���̍\���Ɋ�Â��Ĕ��b���Ă��邩��ł��B���͏��������Ȃ����u�^�N�V�[�v�Ƃ����ꂪ����l�ԁ����w���Ă���Ɗ��Ⴂ���Ă��܂������A������������ł����������̂��Ǝv������ł����Ȃ炠�Ȃ��Ƃ̑Θb�͖{���Ɋ�Ȃ��̂ƂȂ�ł��傤�B�����������Ԃ������p�ɂɂ����Ȃ��̂́A�����������{����ׂ����C�����J��Ԃ��Ȃ���K�����Ă�������ł��i�������q���ƒ���Ƃ��A���܂Ɂu�b���ʂ��Ȃ��v�Ɗ����邱�Ƃ�����j�B�t�����X�̕��|��]�ƁE�L���w�҂̃������E�o���g�͌���̂���Ȉ�ʂ����S�X�̃|���e�B�b�N�Ƃ����\���ł�苭���K�肵�܂��B�u�܂�A����ꂪ���I�Ȉӎu�ɂ��������Ď��R�ɂ��̂����A���R�ɐ����Ă���Ƒz���Ă���̂͌��z�ɂ������A�����ɂ����ꁁ�����̖Ԃ̖ڂɂ�����߂ɂȂ��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B�v�i���U�Q�j����́A�������l�Ԃ��u�Ӗ��Ƃ����a�ɂƂ���ꂽ���݁v�i���Q�P�j�ł���A�������̂��̂����߂邱�Ƃ̂ł��鐸�_�I�E�g�̓I�ȋ��x���������Ȃ����߁A���E�Ɂ��Ӗ�����^���A���ۉ����L��������������Ȃ��ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B�i���j�B�܂��A�t�����X�̓N�w�ҁE��]�Ƃ̃W�������W���[�t�E�O�[�ɂ��A���̂悤�ɐ��E���L�������邱�Ƃ��\�Ȃ̂́A���������u�ے����\���v�Ƃ����A�u�����ɑ��݂��邠��Ƃ����鍷�فE�ω��̂Ȃ�����u�s�ς̂��́v�A�u����̂��́v�����o���\�́v�i���V�P�j�������Ă��邩��炵���B

�@�����āA���́u�����ԁv�́A�\�V���[���̑��|�C���g�őO�q�����悤�ɁA�����L�����m�̍��قƂ��Ă̂ݍ݂遃�W�̃l�b�g���[�N���Ȃ̂ł��B�t�����X�̓N�w�҃W���b�N�E�f���_�́��Y�ꁄ�Ƃ������t�ŁA���z�I�ȉ��҂����s�݂ł���A���̖̂����A���ӓI�Ȃ��̃l�b�g���[�N��\���Ă��܂��B

�i���G���̊ϓ_����z���w�E���C�X�E�{���w�X�̒Z�ҁw�s���̐l�t�l�X�x��ǂނƖʔ��������B�܂��{���w�X�́A���̊ϓ_����g����̃e���X�i�ړI�j�ƃA���P�[�i�N���j�h�ɂ��Č��y���Ă���B�e���X�Ƃ́g�V�X�e���Ƃ��Ă̌���h�܂�u�������v�I�ȁu�\���Ƃ��Ă̌���v�ł���A�A���P�[�Ƃ́u�ꂪ�w���Ώۂ��̂��̂ł���悤�Ȍ�v�܂�I�O�f���ƃ��`���[�Y�̐}�ɏ]���u�L�����e�������Ȃ���v�V�j�t�B�G�Ȃ��V�j�t�B�A���A�u�ŗL�����v�ł���B

�i���G���̊ϓ_����z���w�E���C�X�E�{���w�X�̒Z�ҁw�s���̐l�t�l�X�x��ǂނƖʔ��������B�܂��{���w�X�́A���̊ϓ_����g����̃e���X�i�ړI�j�ƃA���P�[�i�N���j�h�ɂ��Č��y���Ă���B�e���X�Ƃ́g�V�X�e���Ƃ��Ă̌���h�܂�u�������v�I�ȁu�\���Ƃ��Ă̌���v�ł���A�A���P�[�Ƃ́u�ꂪ�w���Ώۂ��̂��̂ł���悤�Ȍ�v�܂�I�O�f���ƃ��`���[�Y�̐}�ɏ]���u�L�����e�������Ȃ���v�V�j�t�B�G�Ȃ��V�j�t�B�A���A�u�ŗL�����v�ł���B

���l�̓e���X�I�ɂ́A���i�͐ÓI�ł���L���\�L�i�V�j�t�B�A���j�Ǝw���Ώۂ̂Ȃ�����g�j���h�ɂ��A�_�C�i�~�b�N�Ȃ��̂������������Ƃ��A�A���P�[�I�ɂ́u�w���Ώۂ��̂��́v�����ꉻ���悤�Ƃ���B����͌��ǃe���X�̒��ŃA���P�[��n������A���Ȃ킿�g�g���Â��ꂽ��������Č��n������h�Ƃ����s�\�Ȏ��݂ł���A���l�͂�����������Ă���Ƃ����B�j

�@���āA����ł́u�ʎ��ԁv�͂ǂ��ł��傤���B������x�u�́X�̓��{�ł́A�D���Ȑl�����Ɍ����A���̐l�͎�����z���Ă���Ă���Ƃ������Ӗ����ł������炵���v�Ƃ����b���ɋ����Ă݂܂��傤�B���́u�g�Ñ�l�́h���Ȃ��͂�����u�`����͂ڂ���z���Ă���Ă���v�Ƃ������Ӗ�������������v�Ə����܂������A�A�g����l�́h���Ȃ��͑������̂悤�������͂��Ȃ��ł��傤�B�ނ���A�u�ڂ��͂`����̂��Ƃ��l�Z�����l���Ă��邩��A�ޏ��͂ڂ��̖��ӎ��ɂ܂ŔE�э���ŁA�ڂ��͂���Ȗ����݂Ă��܂��̂��v�ƍl�����������R�ł��B�܂�A������������o�ĕς���Ă��܂����̂ł��B���[��B����Ȃ܂ǂ������������������Ƃ��A��͂�������B�������s�u�ł����ȃN�����A�u���́u�܂���v�́A�̗①����������ł��Ȃ��āA�g�������ɐ^�����ɂȂ����Ƃ��납�炫�Ă�v�ƌ����Ă܂������B

�܂�A������瑼���ւƗ���Â��鎞�Ԃ̒��Ō���Ƃ����V�X�e�����l�����ꍇ�A����͌����ĕs�ς̂��̂ł͂Ȃ��A�ω����J��Ԃ��Ȃ���u���݁v�Ɏ����Ă���Ƃ������Ƃł��B���̊ϓ_���璭�߂�ƁA����Ƃ����I�ł���܂��B����Ɂu��������v�Ƃ����u���_�v���l���ɓ����Ȃ�A���̌���̃_�C�i�~�Y���͎�̂̎��_�ꋎ���Ă����A�ƌ������Ƃ��ł��܂��B�ȒP�Ɍ����A����͎��X���X�ƕω��������邪�A���̕ω��͎�̂̈ӎ����C�蔲����̂ŁA��͎̂������g���ӎ��I�Ɂh���̕ω��ɉ��S���Ă���ɂ�������炸�A���܂�Ă��玀�ʂ܂ł����Ɠ��������b���Ă���Ɗ����Ă���Ƃ������Ƃł��B

�A�����J�̌���w�ҁE�l�ފw�҂̃G�h���[�h�E�T�s�A���A������̕���������i���邢�͕������j�˂��������Ă������̖��ӎ��I�ȗ̗͂���ɒ��ڂ��A�여�idrift�j�Ɩ��Â��Ă��܂��B�u�ʎ��ԁv�Ƃ́A���̖��ӎ��I�ȗ̗͂���A�����ԂƋ����Ԃ̋��ԂɈʒu����ے��������Ȃ��o�������̂��̂Ȃ̂ł��B�f���}�[�N�̌���w�҃��C�E�C�F�����X���E�̓\�V���[�����u�ʎ��ԁv�Ƃ�������̃_�C�i�~�Y�����ނ���u�����ԁv�̒��Ɍ��o���Ă��܂��B

�@

�@

�@���āA�@�����܂ł̓\�V���[�����@���Ƃ��āg�\���E�V�X�e���Ƃ��Ă̌���h�ɂ��ď����Ă��܂������A��������̓t���C�g�I���_���͂̊ϓ_����̌���ɂ��čl���Ă��������Ǝv���܂��B

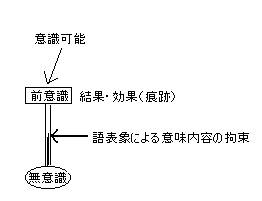

�@�t���C�g�Ƃ����u�u���ӎ��v���g���������h�l�v�ƌ�����悤�ł����A�t���C�g�́u�u���ӎ��v���g�����h�����l�v���ƌ������ق��������Ǝv���܂��B�Ȃ�ł��낤�H�Ȃ��Ȃ�A���ӎ��Ƃ͎�̂ł��Ȃ��̈���w���̂�����g�����h�͕s�\�ł���A�����炱���t���C�g�̓q�X�e���[�▲�̌�����ʂ��āu�����ɖ��ӎ����݂�v�ł͂Ȃ��u�����ɖ��ӎ����݂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������Ɏ���������ł��B�u���ӎ����ӎ����邱�Ƃ��s�\�ł���v�Ƃ������Ƃ́A�u���ӎ��͌�\�ۂ��s�\�ł���v�Ƃ������ƂƂقړ��`�ł���܂��B�i�O���H�j�t���C�g�͖��ӎ��ƈӎ��̊Ԃ��O�ӎ��Ƃ����̈��ݒ肵�A��������ӎ�����\�ہi�ӎ��́g�́h�j�ɂ���ĈӖ����e���S�����ꂽ�����ł���A�����ɂ����������́i�����́g���Ձh�j�͈ӎ��\�ł���A����A�����������Ă������ӎ��͒ǂ��������Ȃ��Ƃ��܂����B���̐}���Q�l�ɂ��Ē��������K���B

�@�t���C�g�Ƃ����u�u���ӎ��v���g���������h�l�v�ƌ�����悤�ł����A�t���C�g�́u�u���ӎ��v���g�����h�����l�v���ƌ������ق��������Ǝv���܂��B�Ȃ�ł��낤�H�Ȃ��Ȃ�A���ӎ��Ƃ͎�̂ł��Ȃ��̈���w���̂�����g�����h�͕s�\�ł���A�����炱���t���C�g�̓q�X�e���[�▲�̌�����ʂ��āu�����ɖ��ӎ����݂�v�ł͂Ȃ��u�����ɖ��ӎ����݂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������Ɏ���������ł��B�u���ӎ����ӎ����邱�Ƃ��s�\�ł���v�Ƃ������Ƃ́A�u���ӎ��͌�\�ۂ��s�\�ł���v�Ƃ������ƂƂقړ��`�ł���܂��B�i�O���H�j�t���C�g�͖��ӎ��ƈӎ��̊Ԃ��O�ӎ��Ƃ����̈��ݒ肵�A��������ӎ�����\�ہi�ӎ��́g�́h�j�ɂ���ĈӖ����e���S�����ꂽ�����ł���A�����ɂ����������́i�����́g���Ձh�j�͈ӎ��\�ł���A����A�����������Ă������ӎ��͒ǂ��������Ȃ��Ƃ��܂����B���̐}���Q�l�ɂ��Ē��������K���B

�@���̊T�O����M����̂́A�ނɂƂ��Č���Ƃ́u���ӎ������Ղ��c����i����̂Ȃ��̖��ӎ��j�v�ł���A�܂��u���ӎ��̈ӎ����̏����i���ӎ��̂Ȃ��̌���j�v�ł���Ƃ������Ƃł��B�@����́A�\�V���[���I�ɍl����A�܂��ɂ��ꂼ��u�ʎ��ԁv�u�����ԁv�Ƃ��Ă̌�����������ĂĂ���ƌ����܂��B

�@

�@���āA���ɁA����g�p�_�I���_����n�i�V��i�߂Ă��������Ǝv���܂��B���[��B�u����g�p�_�I���_�v�Ƃ͉����H�Ⴆ�A�ڂ������Ȃ��Ɂu�^�o�R�����Ă�H�v�Ɛu���B���Ȃ��͂ǂ����邾�낤���B�܂����u�����Ă��v�Ɠ����Ă��̂܂܁A�Ƃ������P�͂Ȃ��ł��傤�B���Ȃ����C�O�̂����l�Ȃ�A�u�����Ă��v�ƌ����Ȃ���ڂ��Ɉ�{�����o���A�܂ł��Ă���邩������Ȃ��B����́A�ڂ������̎���ɁA�^�o�R�̏����̗L���̊m�F�ȏ�́��Ӗ��������߁A���Ȃ����܂����́��Ӗ�����ǂݎ�邩��ł��B

�@���̗�ŁA�u�^�o�R�����Ă�H�v�Ƃ������̕��@�I�ȁ��Ӗ������u����I�Ӗ��v�A�킽�������߁A���Ȃ����ǂݎ�������O�̌��t�́��Ӗ������u��p�_�I�Ӗ��v�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��傤�B�u��p�_�I�Ӗ��v�Ƃ͂܂��ɕ��@�I�A����I�ȈӖ����߂ł͑�������Ȃ����Ӗ������w���A���ꂪ�܂��ɃE�B�g�Q���V���^�C���̌����u����Ƃ͗p�@�ł���v���w���̂ł��B����ł́A���́u��p�_�I�Ӗ��v�ɂ��āA��L�̗�܂��Ȃ���������������Ă����܂��傤�B

�@����̂Ȃ��悤�Ɍ��������Ă����ƁA�ڂ����u�^�o�R�����Ă�H�v�Ɛq�˂�̂��Ă��Ȃ��������Ă����^�o�R�������o���Ƃ�����A�́u�s�ׁv�́A�ڂ������̎���̒��Ɂu�^�o�R���z�����������{���������v�Ƃ������Ӗ��������߂��������Ȃ��������ǂݎ�����킯�ł͂Ȃ��A�킽�������b������������O�I���ɂ����āA�u�^�o�R�����Ă�H�v�Ƃ������b�͑Θb�̓����҂ɂƂ��Ċ��Ɂu�^�o�R���z�����������{���������v�Ƃ������Ӗ������܂�ł���Ƃ������Ƃł��B����������A����O�I���ς����Ӗ������ς��A���Ȃ킿���̊ϓ_����́u�Θb�͏�Ɉ��I�ł���v�Ƃ������Ƃ������܂��B�Ⴆ���Z���̂��Ȃ��������������̍ۋ��t�Ɂu�^�o�R�����Ă�H�v�ƕ�����Ă��A���Ȃ��͌����Ă�����u�^�o�R���z�����������{���������v�Ƃ������Ӗ����ɂ͂Ƃ�Ȃ��ł��傤�B

�@�������A����O�I�ɂ���ĕω�����u��p�_�I�Ӗ��v�͑Θb�����l�̊ԂŁA�����ƌ�������������鋤���̂̒��ŋ��L����Ă��邩�炱���A��L�̗�̂悤�ȁA���M�҂Ǝ�M�҂����ɏo���Ȃ����Ӗ��������L����Ƃ������Ƃ��\�Ȃ̂ł��B���̈Ӗ��ŁA�u��p�_�I�Ӗ��v�̓R�[�h������Ă���A�ƌ������Ƃ��ł��܂��B

�Ƃ͌����Ă��A����͌���O�I�ɍ��E����邪�̂Ɋm�łƂ������̂ł͂Ȃ��A�S�Ă̏��őΘb�̓����҂����́u��p�_�I�Ӗ��v�𑊌݂ɉ�����Ƃ͌����Ȃ��A�ނ���A�u��p�_�I�Ӗ��v�̎��Ⴆ�ɂ���f�B�X�R�~���j�P�[�V�����͓���I�Ȃ��̂ł���܂��B���Ȃ����ڂ��Ɂu�����͉J���~��炵����v�ƌ������A���́��Ӗ����́u�����͎P��Y��Ȃ��悤�ɂˁv�Ȃ̂��A�@�u�f�[�g�ɍs���̂���߂ɂ��悤�v�Ȃ̂��A����Ƃ������̏��Ƃ��Ē��Ă��邾���Ȃ̂��A�ڂ��ɂ͔��R�Ƃ��Ȃ��B����ǂ��납���Ȃ����A�ڂ����ǂ̂悤�ȁ��Ӗ����ł�������̂��͂킩��Ȃ��B�܂��A�u�����͉J���~��炵����v�Ƃ��Ȃ��������̂��āA�ڂ��͑����Ɂu�f�[�g�̒��~�v�Ɠǂݎ�邩������Ȃ��A���Ȃ����u���������Ӗ��Ō�������Ȃ��v�i���j�ɂ�������炸�B

�܂�u��p�_�I�Ӗ��v�Ƃ́A���������ɏo���Č������u�Ԃɕ�����͉��߂��������A�b������܂������������l���i��]�j���Ă���i����������������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��j�Ƃ����Ӗ��ŁA���҂ɑ���ЂƂ��S�����ł���Ƃ������Ƃ��ł���ł��傤�B���̍S���͓͂���I�ȃf�B�X�R�~���j�P�[�V�����́A�˂��l�߂�Ό���E�R�~���j�P�[�V�����̎��{���I�Ȋ낤�����甭���܂��B����E�R�~���j�P�[�V�����̊낤���Ƃ͂܂�A����ɂ͍����������A�R�~���j�P�[�V�������\�ł���Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ������Ƃ������Ƃł��B

�@�i���G�O�q�����t���C�g�̍l�������������ɏo���A���ӎ�����\�ۂɂ���ĈӖ����e���S�����ꂽ�u���ӎ��̍��Ձv���u��p�_�I�Ӗ��v�Ƃ��Č���邱�Ƃ�����B

�@�u���_���͂Ƃ́A�������܂��A�Θb�W�̂Ȃ��ɂ����ꂽ���҂Ɍ�����ꂽ���t�ł���v�i���P�T�R�j�Ƃ���悤�ɁA�g�Θb�h�͐��_���͂̂Ȃ��ŏd�v�ȕ������߂Ă���B�Ȃ��Ȃ琸�_���̖͂ړI�Ƃ́g���Ձh�̌��іڂ����Ԃɂ��ǂ��ĂЂƂ̃|�C���g�ɒH�蒅���Ƃ������݂ł���A���́g���Ձh�͑O�q�����悤�Ɍ�\�ۂɂ���ĈӖ����e���S�����ꂽ���́A���Ȃ킿����ł����āA����͕��͈�Ɗ��҂̑Θb��ʂ��Ĉӎ�����Ă������̂����炾�B�u���Ƃ��A�����N�����u����͂��Ȃ��̂��Ƃ������Ă���̂ł͂���܂��v�ƑO�u�������āA�Ȃ�炩�̔����n�߂��Ƃ���A�킽���͂�����킽���ɂ��Ă̔����������邾�낤�B�����Ă������킽���͐������������Ă���̂ł���B����͔ے�\�������ʂɂ����Ă����p�_�I�͂ł���B�v�i���P�T�R�A�����M�ҁj�Ƃ��邪�A�t���C�g�����҂Ƃ̑Θb�̂Ȃ��Ō��o���u�ے�v�͂܂��ɂ��̎�ނ̔ے�A�ے�́u��p�_�I�ȁ��Ӗ����v�Ȃ̂ł���j

�@���i�A�W���̃V�X�e�������肵�Ă���Ƃ��A����Ȍ���̖��������͈ӎ����ꂸ�A���X�̓���I�ȃf�B�X�R�~���j�P�[�V�������C�ɂȂ�Ȃ��A�Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��͍��{�I�Ɂu���҂ƈӎv�a�ʂ��ł���v�Ǝv���Ă��邩��ł��B�������A�Ⴆ����u�o�����v�ɂ���āA���̈��肵���V�X�e���͂��낭�����A���Ȃ��͌���̊낤�����A�����āu��p�_�I�Ӗ��v�̍S���͂Ŋ�����悤�ɂȂ�܂��B��̓I�Ɂu�o�����v�Ƃ́A�E�B�g�Q���V���^�C���Ȃ�u���ł͂Ȃ������́v�ł��낤���A�R�c�^����i���̖{�̒��҂ł��j�̃��f���ɏ]���u���鏗���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��i����ɂ��Ă͂܂��A��قǁB�j�B���Ȃ����O���A�ǂ��ł��������ǁA�Ⴆ�C���h�𗷍s����Ƃ��A���Ȃ��͈ӎu�̑a�ʂ��܂܂Ȃ�Ȃ��A�Ԏq���R�̏�Ԃɂ��鎩�������܂��B���Ȃ��͂����ŁA�i�����R�~���j�P�[�V������}�肽���Ȃ�j���̓y�n�̌���R�[�h���w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̍��ł��Ȃ��͌����܂ł��Ȃ��A���ē��{�ɂ����ē��R�ł������悤�ȁA���҂Ɠ�������\�͂ł̃R�~���j�P�[�V�����͕s�\�ł���A��Ɋw�ԗ���A���҂Ɣ�Ώ̂ȗ���ɒu����܂��B���̂悤�ȕω��́A�\�V���[���I�ȁu�����\�b������v�i�Ώ̓I�R�~���j�P�[�V�����j����E�B�g�Q���V���^�C���I�ȁu������\�w�ԗ���v�i��Ώ̓I�R�~���j�P�[�V�����j�ւ̎��_�̈ڍs�ł���܂��B

�@�R�c�^����́u�U�f���闧���v�Ƃ����̂��A���_�̈ڍs�Ƃ����_�ł͎��Ă��邪�A���̃��A���e�B�ɑ����Ă���Ƃ����_�ŋ����[�����̂ł��B����l���D���ɂȂ����Ƃ��A���Ȃ��͂��̐l�̌��t�A�s�ׁA�������̂ЂƂЂƂɉ��炩�́��Ӗ�����ǂݎ�낤�ƌ����ɂȂ�A���邢�́A�ǂݎ���Ă��܂��Ƃ������Ƃ�̌�����B�����͊��Ƀ\�V���[���I�ȑΏ̓I�R�~���j�P�[�V�����ł͂Ȃ��A��Ώ̓I�R�~���j�P�[�V�����A���邢�̓f�B�X�R�~���j�P�[�V�����̏�ƌ����Ă�������������܂���B���Ȃ��͂��̐l�Ɉ����ė~��������A�Ȃ�Ƃ����Ĕނ��u�U�f�v���悤�Ƃ���A����������Ȃ��ƂɁA�ӂ���̗����Ɋւ����p�_�I�Ӗ��̋��ʂ̃{�L���u�����[�i���ʃR�[�h�j�����Ȃ����邩�A���݂��Ȃ��̂ł��B�܂�A���Ȃ��������ɁA�u�����͉ɂł����H�v��u�ޏ��͂��܂����H�v��A���邢�́u���Ȃ��������Ă��܂��v�Ƃ������t�Łu���Ȃ��������Ă��܂��v�Ƃ������Ӗ�����ǂ�ł��炢�����Ɗ肤�̂ɁA�ނɂ͒ʂ��Ȃ��̂ł��B�����ł��Ȃ��͂܂������u�R�~���j�P�[�V�����̊낤���v�i�u�R�[�h�Ȃ��n�_�ł̃R�~���j�P�[�V�����̊�@�v�i���Q�Q�X�j�j��̌�����̂ł��B

�R�c�^����̂��̗��ꂩ��A���J�s�l�́u�Θb�́A����Q�[���i�K���j�����L���Ȃ��҂Ƃ̊Ԃɂ݂̂���B�����āA���҂Ƃ́A�����ƌ���Q�[�������L���Ȃ��҂̂��ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�v�i�w�T���T�x�j�Ƃ������t��ǂݒ����̂͋����[���Ǝv���܂��B���Ȃ킿�u�����ƌ���Q�[�������L���Ȃ��ҁv�Ƃ͒P�ɊO���l�Ƃ����Ӗ��ɗ��܂炸�A��L�̂悤�ɁA���Ƃ������ׂɂ���āu�R�~���j�P�[�V�����̊낤���v�𔒓��̉��ɂ��炷�悤�ȑΘb��������҂��܂�����ɓ�����Ǝv���܂��B�����A�����قɂ���ғ��m�̑Θb�ł́A�u��p�_�I�Ӗ��v�̖��݂̂Ȃ炸�u����I�Ӗ��v�̖����p�ɂɕ\�ʉ�����Ƃ����Ⴂ�͂���Ǝv���܂����B

���āA���X�Ə����Ă������|�[�g�����낻�남���܂��ł��B�ق�Ƃ��ɐK��g���{�ȏI����Ɍ����܂����A���̕��i���Ɂu�U�f�v�̍��j���ڂ������\�������ēǂ����ł��B���������ԑтɂ���ĕ��͂̃e���V�������܂��܂��ł��B�Ԃ킟���ď������̂ł����Ƃ������͂ɂȂ��Ă邩�ǂ������s���ł��B�����ÂC�����Ă������Ǝv���Ă��܂��B���ǂ���܂�v��ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�\����܂���B�ق�ƂɁB

�Ō�ɁA��ɋ��������J�s�l�̕��͂̑����������Ă��܂����B���C�ɓ���Ȃ�ł��B

�u�E�E�E�Ɖ�_��ᔻ���邽�߂ɂ́A���҂��A���邢�́A�َ��Ȍ���Q�[���ɑ����鑼�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������邵���Ȃ��B�v

�w���㌾��_�\�\�V���[���@�t���C�g�@�E�B�g�Q���V���^�C���x���쌒��E�R�c�L���^�V�j��

2003/01/27

�x���@�ˌ�

�@

�@

�@

�@